はじめに

仕事に必要な機能と見かけを備えた服は、職業と作業内容によって異なりますが、寛(くつろ)いだ時やスポーツ、儀礼の場などで着るものと区別するため、事務服、作業服、あるいはそれを総称して仕事服と言われます。

また帽子やヘルメット、靴、手袋、収納袋などと共に、長年、特有のスタイルが広く認知されている服は、消防服、ドクターコートやナースウエア、コックコートなど特定職業名で呼ばれ、更には、巷間(ちまた)ではナッパ服、つなぎ、ニッカ(ニッカボッカの短絡系)などとニックネームで呼ばれています。

特定職業に限らない汎用着でも、一見して作業用とわかる服は、現場服や作業着と称され、ごく自然に社会に溶け込んでいます。

ここでは、仕事服に、より深い理解と愛着を持っていただくために、その発祥と、現在に至った経緯をお伝えします。

仕事服の始まり

ひとの生活に欠かせない三要素を衣食住と言いますが、しかし祠(ほこら)と食べ物、あるいは暖をとるための火があれば生きていくことが可能なのに、衣が筆頭に着ているのは、人が集団で生きるために欠かせないものと考えられているからです。

人類が集団で狩りを行い、やがて定住し、農耕や牧畜で定住しだした頃、身近に手に入るもので衣を賄(まかな)うため、仕留めた鹿やイノシシ、熊など大型動物の皮を胴に巻き、あるいはすねや太ももを覆って原野のトゲや枝で傷つくのを減じ、寒い時には体温が奪われるのを防ぎました。

それを何度も着脱できるように、細く切った革のテープで縫っては解(ほど)くことが始まり、 後にもっと容易にするために、現在のトグルボタンの祖形である鹿の角先や竹の根などを使うようになったようです。

やがて麻やジュートなど植物の茎表皮をほぐした植物繊維で織物を作るようになり、人の体に合うよう裁断技術が進みました。

その頃はまだ仕事の概念はなく、家の内外で着るものを変えることも、寝間着と外出着の境もなかったので、服のバリエーションはごくシンプルだったと思われていますが、それでも、群れのリーダーや呪術師などは、人の目を意識して、他の人と異なる見かけやグレードを身に着け、独特のアクセサリーを身に着けていました。

王様の錫杖や仰々しい衣装などはその最たるものです。

その後、産業が芽生え、身に着けるものも、それなりの発展を遂げていきます。

ごく端折って書くと、まず食、つまり干物や漬物、パンや米、チーズや発酵飲料などの食品保存法が発達し、移動させることが可能になった頃から、食品、食器、鍋釜づくりなどが始まり、それらのものの保管や運搬のための入れものづくり、荷を運ぶ仕事が発生し、付帯的に、交易に不可欠である宿泊や食事、娯楽を提供する者、病を診るもの、薬を作るもの、またそれらの対価支払いと財の交換のため世界各地で貨幣が発明され、素朴な金融業も始まりました。

さらには、税を取り立てる役人、またその税の根拠を納税者に説き、宗教を伝道する必要性から教育が生まれ、当時は不可思議だった現象を謎解く学問や研究者も現れ、それぞれ専門職化していきました。

それぞれの仕事に必要な機能や見かけを持たせたスタイルがおのずと出来上がり、また、その確立されたスタイルも、時間の経過と共に、人間の差別化欲求から、同じスタイルの範疇ながら、洗練を重ね、今日に至っています。

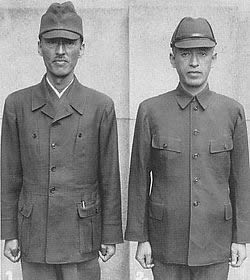

時代があちこち飛んで、混乱されるかも知れませんが、このことの例を挙げると、戦前の日本海軍の士官制服や大学生の詰襟上着がわかりやすいかもしれません。

当時、お金に余裕がある洒落者の士官は、日に焼けた精悍な顔と、濃色の詰襟の間に、清潔で凛々しく見える一条の白線を見せるために、わざわざシャツの台衿の高さを指定して作らせたと言われています。

襟からのぞく白線の効果は抜群で、やがては、襟の内側に当てる布カラー、またベークライト、セルロイドの樹脂カラー(現在はポリプロピレン、またカラーではなく襟パイピングも多い)となって定着したことは皆さんご存知の通りです。

大学でも、戦前、人気のあった野球の早慶戦では、一塁と3塁席に陣取るそれぞれの応援団の襟の高さが違い、一目でどちらの大学か見分けられたそうです。

もともとは、武骨で融通が利かない男らしさを形であらわした詰襟上着さえもそうなのですから、他のアイテムは推して知るべしでしょう。

話を元に戻すと、ユニフォームが現れた背景には、知識がなく自分の考えをはっきり持たない人が多数を占めていた当時、見た目にも権威が重要で、相手を委縮させたり、はったりを利かすことが、実用機能以上に重要な事だったり、また、特有の見かけは、信用のベースとしても必要だったからだと思われます。

たかが見かけ、されど見かけと言うわけです。

産業と仕事服

現在とつながる産業は、その多くが16世紀から17世紀にかけて登場してきます。

日本では戦国時代を経て、江戸幕府が鎖国に入った頃ですが、オランダやイギリスなど当時の欧州主要国が大航海時代を経て東インド会社などを設立した時期で、たくさんの産業が一挙に興りました。

アジアで作られる香辛料や紅茶、絹や陶器などを持ち帰る海運業や、帆から錨(いかり)の製造も含めた造船業や海運業が栄え、まだ見ぬ異国に行きたい旅行客の便を図る旅行代理業が生まれ、難破のリスクを減らすための保険業が生まれました。

さらには、海賊と交戦するための、大砲や銃などの武器弾薬類と、それを操(あやつ)る専任の職業(兵士や指揮官)も生まれました。

職種の広がりに加え、気候も様々な地域に行くための衣類、帽子、靴、手袋、携行鞄は、素材、縫製テクニック、附属を含め、この頃、飛躍的にバリエーションが増えています。

産業革命(1760年代~1830年代)

ユニフォームを語る上で欠かせないのが、産業革命です。

革命という言葉が的確かどうかは別にして、石炭をエネルギー源に動力が用いられ、生産性や品質が飛躍的に向上した技術革新がまずイギリスで1760年代に起こりベルギー、フランス、アメリカ、ドイツ、ロシア、日本の順に広まっていきました。

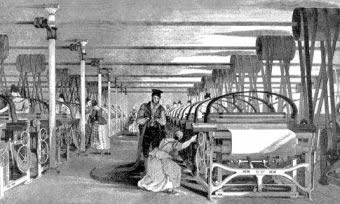

そして、この技術革新の恩恵を最も受けたのが、繊維産業(ウールとコットン)だったことは、ユニフォームを含めた衣服産業の僥倖でした。

産業革命では、まず石炭をエネルギー源に、蒸気機関など動力機械が生まれ、鉄が大量生産され、その鉄を使って、各種の機械が生み出されました。

それらの機械が短期間のうちにできたのは、主に時計産業に従事し精密な細工を作ることが得意な職人がいたからですが、それらの機械の中でも、群を抜いて生産を革新したのは、紡績機や織機で、その結果、高品質の生地が安価で入手できたことで、需要が拡大したため、今日の産業基盤が確立されたのでした。

また、同時期にアメリカの独立革命(1776年)フランス市民革命(1789年)、が起き、地域の王による、人が支配する構造から、法の支配へと社会構造が変わり、市民が力を持ってきました。

産業革命による雇用増大で、市民のフトコロが豊かになるにつれ、人が自分の見かけに関心を高めることになりました。

衣食足りて礼節を知ると言われますが、この時代は、社会儀礼をわきまえ礼節を通すために、衣が整えられたのです。

あるいは言葉は汚いですが、はったりを利かせて相手を委縮させ有利な条件を引き出すために、見かけや衣が整えられたのです。

そんなはったりが必要でない職業人は、その仕事に向いた実用的な服を着て、それがその人の職業と不可分になり、見かけで職業がわかるほどになりました。

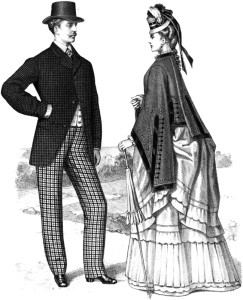

ちなみに、全盛時の英国で、唯一、職業不詳の格好をしていたのが、ジェントルマンと呼ばれたオフィスワーク職で、仲介や斡旋、投資や調べものなどをしている人の総称でした。

これらジェントルマンの見かけは、フロックコートに山高帽、ステッキであり、後に背広(3つ揃えスーツ)になりました。

今ではジェントルマンとは紳士と訳され、優雅で正しいふるまいをする人の意味になっていますが、当時は職業不詳で信用できない人の代名詞であり、仕事をするうえで信用が必要な為、あの仰々しい格好をせざるをえなかったのです。

近代軍隊と技術革新

産業が発展し経済力が増すと、国同士が競い合うようになり、軍隊が強化されます。

敵国に打ち勝つための武器は、お金に糸目をつけず開発され、陸海にまたがる武器製造は大きな産業となり、それに伴い軍服や軍靴製造も大きな産業となりました。

軍事技術は、武器だけではなく兵隊の衣食住に及ぶので、それらはやがて民生品に転用され、さまざまなものとサービスが生み出されるようになりました。

一例をあげるとサイレン(敵襲警報)、ランドセル(歩兵の背嚢(はいのう))、水筒(携帯水タンク)コンピューター(弾道計算機)、インターネット(部隊間情報共有システム)、飛行機、潜水艦、キャタピラー(不整地走行帯)、ロケット(推進式爆弾) 映像ゲーム(パイロット養成模擬シュミレーター)などが有名です。

軍服由来のものでは、乗馬ズボン、ゲートル(足さばきがよくなるよう、ズボンの裾を巻くための帯状の布)、ヘルメット、詰襟軍服(首を保護し偉丈夫に見せるためのスタイル)、セーラー服(海に落ちた時簡単に脱げるよう工夫された水兵のための服)などがあります。

今日も用いられている繊維素材のベストセラーも、軍服発のものが多く、ベンタイル(綿100%の高密度織物、パイロットが海に落ちた場合に、綿が水を吸って膨張し、それ以上水が入り込まないので、体温低下を防ぐことができる。合繊以前のハイテク織物の代表格)、サージ(綿やウールの綾織、生地が丈夫で長持ちすることから、軍曹【英語名サージェント】に例えられ、サージと略称されるようになりました。)、パラシュートクロス(強風にも破れず、薄くて軽く展開しやすい、もともとは絹でしたが、後に合繊になりました)などが有名です。

以上、ごく大雑把に、社会の移り変わりと仕事の変質、それに伴う仕事服や衣生活の変化を俯瞰(ふかん)しました。

こう見てみると、ユニフォームとは、その時々の社会と産業進展に合わせ、その当時の先端技術や文化、人の心にひそむ気持ちや美意識を汲み取りながら、誰かが提案し、その中から多くの賛同を得たものが、モード(人々に支持された独特のスタイル)として定着したものだと思います。

逆にいうと、合理的で機能が充実していても、また理念的に正しくても、人々が受け入れなければ、残ることができません。

例えば、明治期、不平等条約改正のために設けられた鹿鳴館で盛んに着られたバッスルドレスは、欧米ではごく当たり前のドレスでしたが、和服が当たり前だった頃なので、庶民からはアヒルが歩いているようだと酷評され華族や外交に携わる人以外は着なくなりました。

岡倉天心が東京美術学校(現 東京芸術大学)の教師と生徒のために作らせた、奈良時代の朝服と折烏帽子を思わせるユニフォームは、日本的ではあったものの時代錯誤として、ごく短期間で着る人がいなくなったことなどがそれを証明しています。

日本のユニフォームのはじまり

ここでは、今日の仕事服の原型が現れた江戸末期以降を中心に考察しています。

それ以前にも仕事服はあり、旅館の和装ユニフォームや作務衣、火消しの法被(はっぴ)など現在も使われているものがありますが、今日のユニフォームのルーツになっていないものについては、割愛しています。

・日本の洋装制服は軍服から始まった

日本で、歴史に残る団体や組織が今日につながる近代的ユニフォームを身に着けたのは、1868年(慶応4年)戊辰戦争の官軍(天皇および朝廷に属する軍)が最初だと言われています。

名称こそ袴(はかま)、陣羽織、陣笠でしたが、袴は綿の藍染で2本の筒があるズボン状、洋式の台衿シャツに羽織形式の上着と陣笠を被ったその姿は、従来の鎧(よろい)兜(かぶと)の武士とは大きく異なり、時代が変わることを体現した姿でした。

明治になり、鎖国からいきなり世界に引き出された日本は、富国強兵と殖産興業を目標に様々な面で近代化を図り、その流れの中で繊維とその縫製、また副資材などの産業が勃興しました。

生まれたばかりのアパレル業は、まず作業服や軍服などユニフォームを仕立てることから始まりましたが、天恵は、近代化に貢献した輸出産業が絹や綿、羊毛など紡績産業であったことで、生地が潤沢に手に入ったため、小は町の仕立て屋さんから、大きな縫製工場、また、それを仕入れ売りさばく問屋や小売店まで、たくさんの事業者が潤うことになりました。

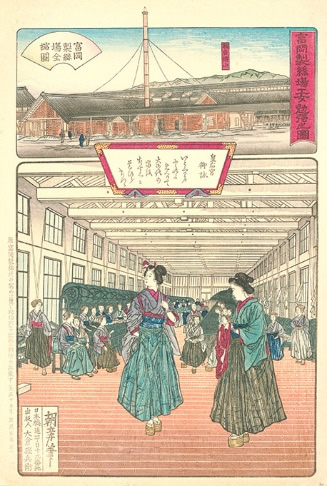

・官設インフラと官営模範工場が洋装作業服の先駆けとなった

なお、中でもユニフォームの発展に大きな影響を与えたものとして、郵便制度の創設(1871年 郵便配達夫の制服が定められた)、鉄道開通(新橋―横浜間 1872年 車掌運転士、保線夫の制服が定められた)、貨物航路開設(1862年 日本郵船開業 高級船員服~火夫服の制服が定められた)と、同時期に作られた官営模範工場が挙げられます。

官営模範工場とは、国際競争力がある商品を作ることを目的に開設されたもので、設備や製造手法、品質検査や工場運営に至るまでを、当時の世界基準並みにしたもので、富岡製糸場【(明治5年(1872年))に始まり、炭鉱、銀山、鉄山、綿紡績、レンガ工場、ガラス工場、セメント工場、造船所、鉄道車両製造、線路製造、農具製作所、ブドウ園(ワイン醸造のため)、ビール製造所と矢継ぎ早に作られました。

ちなみに3大模範工場とされているのは、八幡製鉄所、大阪造幣局、富岡製糸場です。

なおこの施策は、所期の目的を達したとして1880年には設備、人員、ノウハウ込みで民間に払い下げられたため、産業近代化に拍車がかかりました。

官営模範工場の多くは、作業スタイルを定めて支給していたため、洋風制服やエプロン、スモックや割烹着の類、靴、帽子、手袋、携帯式用具入れ(今日のウエストポーチ)などの産業育成にも役立っています。

明治後期から大正、昭和20年(終戦)まで

・兵役経験者が主導した洋装化

近代式軍隊や警察制度が始まって以来、日本でもっとも多く人を雇用したのは、陸軍、海軍とその軍属、警官などでした。

兵役を終え家に帰れば、三度の食事を満足に食べることもできなかった頃に、科学的合理主義に基づき、ものの考え方から衣食住に至るまで、ほぼ洋式の、当時としては新しく、腹いっぱい食べられる生活を過ごした経験から、兵役終了後も洋装や洋風生活になじみを持つようになりました。

また陸軍の工兵や海軍の機関員などは、作業の必要性から、今でいう作業服を着用し、常時使う小型工具は身の回りに収納していました。

特に海軍の円管服(円環服、煙管服とも書きます。もとは石炭を焚いて走る軍艦の煙突掃除や様々な作業をするための、塵芥が入り込まないよう考えられたスタイルでした)は、当時見慣れないそのスタイルから人気を集め、今日のつなぎ服やジャンプスーツに至っています。

しかし、埃が入り込まない以外は、大して便利とも言えない円管服が、なぜこれほどポピュラーになったのかというと、当時の洋装知識がない人々には、水兵のセーラー服と円管服は、見かけのシルエットが似ていたことが挙げられます。

海の男と持ち上げられ、除隊後も仕事のパスポートとなる操艦その他の技術を身に着けることができて、きちんと給料も貰える水兵は、庶民の人気職業だったので、円缶服もそのおこぼれにあずかったのです。

・関東大震災が後押しした洋装化

それまでまだまだ和式が多かった日本人の服装は、皮肉なことに関東大震災【大正12年(1923年)】がきっかけで洋装への理解が進んだと言われています。

和服が原因で逃げ遅れ亡くなった人が大量にいたこと、(和服がない)海外の援助物資の洋服が大量に届き、やむなく着た人たちがガレキ撤去や避難生活で便利さを実感したことなど、原因はいろいろありますが、結果として、ヘビーデューティな環境には洋装の、それも作業に向いた服を着る意識が高まったのでした。

・アパレルの最大手は軍服製造

日本が近代化に舵を切った明治期以降、仕立て屋さんを除く工場式衣服製造業が生産する最大アイテムは陸海軍の軍服でした。

セキュリティの関係で被服廠が管理する工場は、仕様が複雑な上に、仕上がり検査が厳密で、クレームは苛烈だったため、効率は良くなかったようですが、結果的に工場の技術向上や、緻密な工程管理ノウハウにつながりました。

これは、制靴や制帽業も同じ状況でした。

・物資欠乏と国民服

昭和5年に世界恐慌(1929年~)が始まった辺りから日本は次第に孤立、軍国化して物資が欠乏するようになりました。

繊維素材も同様で、政府は、それまで前例がなかった国民服制度を1940年に始めました。

国が国民の着る服を定めると言う、例のない試みで、男性は陸軍軍服をお手本に、国防色と言われたカーキ色の上下スーツで、その後、1942年には女性の標準服としてモンペが奨励されました。

なお、モンペとは、股引(ももひき)、股穿(ももは)きがもっぺと略称され、やがてモンペと呼ばれるようになったようですが、簡単に用をたせない作りから門閉(門を閉ざす服)と呼ばれたなど呼称にはいくつかの説があります。

いずれにしても女性の労働着として考案されたものですが、スカートより活動しやすいところから、今日でも作業服として定着しています。

なお、それら国民服の素材は特に決まったものがなく、地域特産品や自家製の布も使われ中でも絣を使ったものはポピュラーになり、現在も販売されています。

男性の国民服は、戦局の悪化により、ウールや地厚の生地が手に入らなくなったため、制度が瓦解しました。

戦後~昭和20年代末(1945年~1954年)

福利厚生品としてのユニフォーム【ナッパ服と上っ張りの時代】

戦前は巨大企業だった紡績業や財閥企業は、軍と関係が深かったこともあって、戦後しばらく日本を統治したGHQ(General Head Quarters)によって解体させられましたが、やがて復興し、操業にこぎつけます。

復興した紡績や機場(はたや)にとって浮揚のきっかけとなったのは、昭和25年(1950年)に始まった朝鮮戦争でした。

戦争特需で好況に沸き、ガチャ万景気(織機がガチャッと動くと万円単位で儲かるの意味)とも言われました。

その頃の日本は、人口ボーナスの恩恵があり、

・復員した若い労働力が大量にいたので産業復興がスムーズに進んだ

・戦後の結婚ラッシュで誕生したベビーブーマー(団塊世代)のライフサイクルに合わせ次々と新しい需要が発生(ベビー子供服、ベビーカー、学生服から大学新設、ラブホテルから結婚式場や新婚旅行斡旋、 社会人となった頃からは、ニューファミリー需要やモーレツ社員需要で、居酒屋やファミリーレストラン、学習塾、雀荘、など)、その後ライフステージの変化に合わせ、介護や病院、葬儀場と一生涯続いています。

・戦争で大きな被害を被(こうむ)ったインフラや都市を復興する仕事があった

・大きな集団制服ニーズの発生

1949年 国鉄 約40万人

1950年 日通 総人数不明

1950年 警察予備隊:のちの自衛隊、75000人でスタート

1951年 日本航空 :GHQから飛行が禁止されていたため、わずか40名で再スタート

その他、官公庁や規模の大きな企業を中心に、福利厚生の一環として男女の制服支給が広まっています。

まだこの頃は、衣服が高価で、そう潤沢には買えない時代だったので、仕事で私服を汚さないためと、就労を促す(職場できる服をふんだんに持っていないことが引け目となり、働きに出ないことを防ぐ)意味合いがありました。

※合繊生産始まる

なお、増大する市場への生地供給として、ナイロン、ポリエステルなど、それまでなかった合成繊維の供給が本格化したことが特筆されます。

東レ、テイジン(当時は東洋レーヨン、帝国人絹)が英国ICI社から製造特許を買い、夢の繊維として大型プラントで製造を始めるやいなや人気は沸騰し、合繊メーカーは生地メーカーやアパレルに割り当て制度を設けたほどでした。

今でもポリエステルをテトロンと呼ぶのは、テイジンと東レの頭文字に糸を意味するロンを付けた合同商標があまりにもポピュラーになったからで、経済学でいう先行者利益の説明に使われるほどです。

※米国文化流入―ジーンズとTシャツ、GIベルト

戦後の衣生活で忘れてならないのが、GHQ統治下でやってきた米軍の影響です。

軍服の下に着る下着だったTシャツ、GIベルト(軍装ベルト、GIとはGovernment Issueの略で本来は官給品の意味ですが、米軍兵士が自らを卑称してGIと呼んだため、日本では米軍兵士を指す意味合いが強くなりました)、ボンバージャケット(MA-1等)などが今でも定着しています。

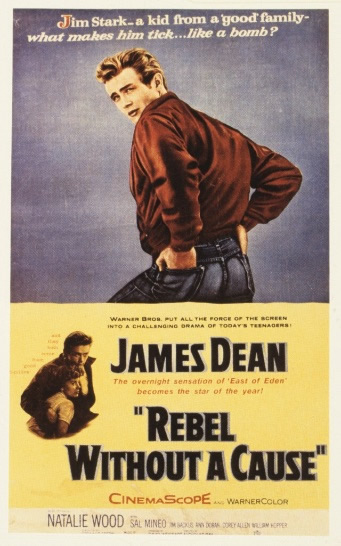

また、彼らの休日スタイルであったGパン(デニムパンツ)、スタジアムジャンパー、バスケットシューズ、キャップ(野球帽など)、バンダナなども、アメリカ文化への憧れと共に認知されました。

国産デニム生地が登場した1960年代からは、折からのロカビリー音楽の流行もあって徐々に普及し、その後、ベトナム反戦を掲げた米国ヒッピームーブメントの波及や、それまでの世代とは異なる感性を持った団塊世代が大学生になるにつれ、既成権威にへつらわない構えを表現するのに格好のアイテムとして爆発的に普及しました。

今日、仕事着の1ジャンルを形成するほどになったデニムも、元をたどれば、このような経緯があります。

なお、Gパンとは、官給品の意味のGIではなく、アメリカ兵を意味するGIが穿くパンツの意味合いです。

生地名はDenimまたはJeansなので、本来はDまたはJパンとすべきところ、陽気でカッコよく見えたアメリカ兵の強烈な印象からGパンとなったと言われています。

なお、あまり知られていない話ですが、日本でデニム生産が盛んになったきっかけの一つは、合繊学生服が人気になるにつれ、当時の合繊メーカーがアパレル指定制をとったため、素材供給を受けられない小規模アパレル(ビッグジョン、ボブソンなどの前身)が、学生服ではなく、デニムに着目しカジュアル分野をめざしたためと言われています。

また、デニムが成熟した結果、作業服素材としても定着し、ワーキングアパレルの一ジャンルとして定着しています。

今日ではデニムの聖地と呼ばれるようになった児島(岡山県倉敷市児島地区)アパレルの負けじ魂に脱帽です。

ちなみに、ナッパ服とは、戦前から採用されていたつなぎや、上下別になった紺や青色の綿作業服を広く指す言葉です。

語源は、撚りの甘い下級品を使った当時の作業服は、汗でヨレヨレになり、洗濯後もしわくちゃになるため、まるで萎(しお)れた菜っ葉(なっぱ)のように見えることから菜っ葉服と呼ばれるようになったと言われます。

また、別の説では、使い込むと消耗し毛羽が立ってくるため、欧米では、毛羽を意味するNapのある服を着た人、つまりNapperを労働者(ブルーカラー)の別称として使っていたことに由来すると言われています。

いずれにしても尊称ではなく、どちらかというとそれを着る人たちが自嘲気味に使っていた言葉のようですが、ユニフォームの世界では定着しています。

昭和30年代(1955年~1964年)

高度経済成長前期

・産業基盤が復興し国民所得増大

・新アイテム続々登場で消費喚起(公団アパートライフ;流し台、炊飯器、ベッド、応接セット)(3種の神器;白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫)(3C; Car、ColorTV, Cooler)

・好況 昭和31年(1956年)神武景気、昭和34年岩戸景気(1959年)

・昭和39年(1964年)の東京オリンピックを見据え新幹線や名神高速道路などの大型公共工事などが進展、経済活況が続きました。

そんな時代を背景にユニフォームの市場規模は年々拡大しました。

ただ、昭和30年代は、なりふり構わずがむしゃらに働く企業や社員が評価された時代であり、恰好を気にすることは「おしゃれに憂き身をやつす」としてさげすまれた時代だったので、仕事服はあくまで福利厚生の一環であり、まだまだ消耗品扱い、つまり低付加価値商品でした。

なおこの時代、産業はまだまだ労働集約的だったため、慢性的に労働力が足りず、その頃は農村人口が多かったことから、出稼ぎなど季節労働者をかき集めました。

結果的に非正規社員比率が高くなり、ユニフォームを一律には支給しないところも多かったようです。

その頃の経営者意識は、ユニフォームとは、大手や儲かっているところが採用するぜいたく品であり、取引先からの突き上げを避けてユニフォーム採用に二の足を踏むところも多かったと言われています。

雇用される側も、ユニフォームと言うより、仕事で着る服を自前で購うのは当たり前でしたから、安価で済ますことが多く、経済の活況ほどには、仕事服市場は膨らみませんでした。

逆に、この時期にグレードの高いユニフォームを採用したところは、規模の大小を問わず自他ともに認める優良企業であったと言えそうです。

松下電器、東芝、三菱系列のメーカー、日産、トヨタ、ヤマハなど当時日本を代表する製造業が破格のユニフォームを採用していたのは往時を知る人から良く聞く話です。

なお、この頃、「ピーコック革命」が話題になり、サラリーマンのユニフォームといえるドレスシャツにさまざまなバリエーションが生まれました。

夏は開襟シャツやドレスシャツの袖を折り返して着るのが当たり前だったシャツでは、ドレスシャツでありながら半袖の裾を折り返して着る香港シャツ、肩に肩章(エポレット)が付いたパイロットシャツ、サファリジャケット、カメラマンコートなどが流行りました。

一言でいえば、ドレスアップアイテムのスポーティ化であり、ドレスアップ≠スポーティのタブーへの挑戦だったわけで、これが前哨戦となって、衣服のタブーが次々と解禁され、アイテムのクロスオーバーが当たり前の時代に突入していくこととなります。

今日の、アスリートウエアを仕事着に取り込む着こなし(コンプレッションシャツ+仕事服など)、背広型ユニフォーム、ウエアを超えギア化(空調服など)への伏線は、すでにこの頃始まっていたのかもしれません。

※ピーコック革命

日本で、日雇い労働者の哀歓を歌った岡林信康の山谷ブルースがリリースされる直前、米国では、ホワイトカラー層のファッション化を提唱する運動(ピーコック革命運動)が始まっています。

1967年に米国デュポン社とマーケットリサーチ研究所のディヒター博士が男性ファッションのカラー化(白シャツやダークシャツではなく、カラフルなカラーシャツを着ておしゃれをすること)を提唱し、孔雀はオスのほうがカラフルな事になぞらえて、Peacock Revolutionと銘打って話題になり、実際にカラーシャツが大人気になり定着しました。

日本でもデュポン社と関係の深かった東レ、テイジンが伊勢丹などの百貨店や化粧品メーカーを巻き込みキャンペーンを張ったので、カラーシャツへの認知が高まりました。

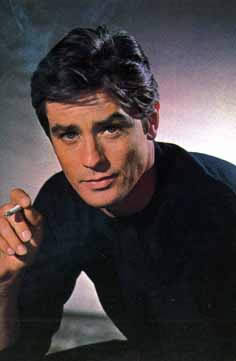

その後、男性整髪料や身だしなみ洋品も相次いで売り出され、ダーバンの広告に出演したアラン・ドロンやマンダムの広告に出たチャールズ・ブロンソンが一世風靡しました。

モデルはチャールズブロンソン

ちなみに、ドレスシャツは、西日本ではカッターシャツ、東日本ではワイシャツと呼ばれることが多いのですが、カッターシャツの由来は、日露戦争に勝った日本にあやかって大阪、淀屋橋の美津濃商店(現在のミズノ、当時は体育衣料の製造販売店でした)が、運動会向けシャツとして売り出したドレスシャツを「勝った!シャツ」として売り出したところ、大ヒットしたところから、ドレスシャツの代名詞となったものです。

ワイシャツとは、横浜の仕立て屋にホワイト「ドレス」シャツを注文した欧米人の発音が White shirts ≒ ワイシャツ に聞こえたため、口伝てに伝わったと言われています。

1970年大阪万博 ― 仕事服のファッション化がはじまる ―

日本で開催された初の世界イベントは、昭和39年(1964年)の東京オリンピックでしたが、ウエアへの影響は、警備服市場形成の序章、体育衣料のニット化などいくつかあったものの、軽微でした。

ユニフォームが大きく変わるきっかけという点では、日本が先進国の仲間入りを果たしたと自覚した1970年の大阪万博に軍配が上がります。

このイベントが画期的だったのは、万博に出展したパビリオンが、当時コンパニオンと呼ばれた案内嬢のユニフォームに、折から爆発的に流行中だったミニスカートをこぞって取り入れ、大変な人気になったことでした。

財閥系や新興企業グループは競うように、著名デザイナーによるユニフォームをお披露目し、イベント終了後も社員ユニフォームのデザインを依頼しました。

ユニフォーム特にオフィスユニフォームがファッションの洗礼を受けて洗練され、デザイナーの物づくりへの影響力が高まったのは、この時からといって良いでしょう。

なお、ユニフォームが絶好の企業宣伝ツールだと認められた事象は、この時期に集中しています。

万博開催中に、後にキャンギャルブームを引き起こす水着キャンペーンが始まりました。(1970年 ユニチカがスイムウエアキャンペーンモデルコンテストを最初に開催、多くのスターが生まれ、それぞれ企業を代弁する広告の顔になりました)、1978年には鈴鹿サーキットがオープンし、鈴鹿8耐オートバイレースでレースクィーンが初めて登場し、そのコスチュームにデカデカと貼りついた企業ロゴが印象付けられました。

大阪万博、ユニフォームアイテムも刷新、スーツからワンピース、ジャンパースカートへ ―

大阪万博は、特に女性のユニフォームが大きく変わるきっかけとなりましたが、その後の経過を見れば、ユニフォームアイテムそのものを変えたエポックメイキングなイベントだったと言えます。

それまでは、一部の大企業では、テイラード型ながら簡易な作りの、地味なスーツ型ユニフォームが多く、それ以外は、私服の汚れ防止と、中に何を着ていても引け目を感じさせないことを目的に配られた上っ張り(スモック)が多かったのですが、1960年代後半に爆発的に流行したミニスカートブームの影響を受けて、ミニ丈やワンピースに抵抗がなくなったため、オフィスユニフォームに、ややミニ丈のワンピースを採用するところが相次ぎました。

ウエストに太めのベルトと目立つバックルを配したそれは、マスコミも注目するところとなり、テレビや雑誌で企業ユニフォーム特集が組まれるほどでした。

当時話題となったジャンボジェット機の就航に合わせて採用されたJALフライトアテンダントのユニフォームは特に有名で、テレビドラマ「スチュワーデス物語」にもなったほどです。

その後、袖があるワンピースよりも軽快に動けるジャンパースカートタイプが登場し、当初は保守層からカジュアルすぎると敬遠されたものの、実用性と若々しい見かけが着用者に高評価で、ユニフォームアイテムとして定着しました。

この時代は、人々の気持ちに占めるファッションのウェイトが高く、ファッションデザイナーの社会的ポジションも高かったことから、斬新な提案も受け入れられたのです。

当然、従来型の地味なスーツもその影響を免れず、生地と生地切り替えの多様化でファッショナブルになり、その後、オッドベスト(スーツと同じ生地で作った3つ揃いではないベスト、変わりベスト)が登場し、軽快なスタイリングで人気を集め、今日のベスト+スカートユニフォームへとつながっていきます。

また、スモックは、その後、シルエットが洗練され、ぺプラム付きオーバーブラウスへと変貌していったのでした。

・ユニフォームデザインの決定権は経営者から女性社員へ移行

女性のユニフォームがどんどんおしゃれになるにつれ、ユニフォームが経営に占める位置も向上し、単なる私服の汚れ防止や福利厚生品ではなく、企業イメージ向上や社員間連帯感の醸成、愛社精神のシンボルと見なされるようになりました。

また、勤め先で常にユニフォーム姿を強いられる女性社員は、学生運動を経験した、いわゆるピンクヘルメット世代(臆せず異議申し立てをする世代)や、マスコミの応援もあって、発言機会が増え、やがてユニフォームに関するイニシアティブを持つようになりました。

当時のリクルート情報誌であった会社案内に、各部門のユニフォームが積極的に登場するようになったのはこの頃からです。

CIブームとオリジナルユニフォーム

企業が宣伝に力を入れる中で、テレビや新聞、雑誌などのマスメディアの力が認識され、宣伝の基盤整備の意味合いからCIブームが巻き起こります。

CIとは企業イメージを他者の判断に任せるのではなく、積極的にイメージを作り上げ、効果的に認知を高める経営戦略のことですから、経営が高度化すればどこもが通らねばならないプロセスなので、ブームというのは適切ではないのですが、とにかく当時の経営手法として注目されたのです。

昭和40年代後半(1970年代中盤)から、五月雨(さみだれ)現象のように巻き起こったそれは、社員イメージの変革をも促し、ユニフォームもモデルチェンジが相次ぎました。

モデルチェンジは平和な話題として取り上げられやすく、デザイナーが著名な場合はもっと露出が見込めるので、結果としてユニフォーム業界にDC(Designer & Character)ブームが巻き起こることになりました。

CI戦略に基づくオリジナルユニフォームは当然のことですが、備蓄型ユニフォームのカタログにも、その影響は及び、カタログ各社は、こぞって著名デザイナーのコレクションを発表し、またファッションデザイナーではないが、著名なブランドや海外のファッションブランドを冠した商品を展開するようになりました。

この流れは、やがて、カタログに登場するモデルにも及び、著名タレントやモデルが表紙を飾るカタログが一世風靡し、カタログが表紙タレント名で呼ばれるようになった時期さえあります。

仕事服の差別化と縫製テクニック

主に女性のユニフォームがファッション化に向かった時期、ワーキングユニフォーム業界は、主に衣服の機能性を高める縫製テクニックの開発が加速し、パテント競争になりました。

肩甲骨の可動域を拡げ、被服圧を減じるため、ノーフォークタイプあるいはボーリングシャツタイプと俗称されるディテールが広まり、長財布など、ポケットの内容物が飛び出さないよう、ポケット袋や形状を工夫したセーフティディテール、ボトムでは、歩いたりしゃがんだりしやすい動態姿勢をベースにしたパターン、アジャスタブルな袖やウエストなど、今日では標準装備されていることが多い縫製テクニックは、この時期に開発されたものが多いようです。

バブル期の仕事服

日本のバブル期とは昭和61年12月(1986年)から平成3年2月(1991年)までだそうですが、日本は好景気に沸き、仕事服も活況を呈しました。

枚数の伸びよりも、金額の上昇が大きく、高額品、高級品志向だったと言われています。

また、従来は私物扱いの作業手袋やサブアイテム扱いのベストや防寒着などがユニフォーム扱いになったのは、この時期と言われています。

女性のユニフォームでは、マルチユニフォームセットやセレクトシステムと呼ばれる、スカート、キュロット、パンツのセット、ブラウスの色や柄違いセット、更にはベストの無地、柄2着支給など、オフィスのロッカー容量を増やさないと入らない充実したセット納入も話題になりました。

好況で求人倍率も高く、企業の懐具合も温かかったため、ユニフォームにも恩恵が及びました。

少し専門的になりますが、素材分野では、合繊原糸の高次加工が一層進展し、また混紡交織や多者混、風合いに関する様々な加工へのチャレンジが成され、例えば、こんにゃく液や海草や漢方エキスに糸を通し肌触りをよくするなど、本来はハイコストな加工も実用化されています。

仕事服の停滞

以上、大まかにユニフォームの進展とその背景に触れてきました。

しかし、いつの時代も順調に進展したわけではなく、停滞期がありました。

日本が高度経済成長期に入った頃から今日まで、大きな停滞期を時系列でみると

① 昭和48年(1973年)からの第1次オイルショック、それに続く第2次オイルショック

② 平成3年~5年(1991~93年)のバブル崩壊期

③ それに続く【失われた20年】停滞期

④ リーマンショック 平成20年(2008年)が挙げられます。

また、それ以外にも、昭和61年(1986年)男女雇用機会均等法の発効、平成23年(2011年)東日本大震災、制服に違和感を持つ産業群(IT産業などベンチャー系)の隆盛が負のベクトルとなり、見方に依りますが、クールビズやウォームビズなども、仕事着の簡素化=単価下落のきっかけになりました。

オイルショックでは企業が軒並み経営赤字に陥り、また先行きが不透明な為、広告宣伝費と商品開発費が抑制され、福利厚生費にもメスが入った結果、ユニフォームの廃止はあまりありませんでしたが、更新時期を先に延ばす、定期支給を延期するなどが相次ぎました。

作業服店では、個人事業主の購買意欲が落ちたため、もともと商品入荷を絞ったところへ、在庫品の見切り販売や安価商品へのシフトなど一時しのぎの対応が増え、マーケットはいっそう縮小しました。

バブル崩壊とそれに続く停滞期では、特にオフィスウエアの退潮が目立ちました。

バブル時代、企業は、その好調ぶりを示すため、差別化、高級化をキーワードに女性社員のユニフォームに注力しましたが、バブル崩壊の結果、その華麗とさえ言えるオフィスウエアは、逆に浮いてしまうことになりました。

何事も横並び意識が強い企業は、経済の上昇期には目立つことや高級であることを是とし、停滞期は逆に、目立たない事、質素がスタンダードとなり、その流れに乗っていないと目立ってしまうからです。

バブリーなユニフォームであればあるほど目立つが、経営に余裕がないため、新たに、時代相応の質素系へのデザイン変更もままならず、それならいっそやめてしまおうとする企業が続出しました。

業種的には、ユニフォームを廃止しても大きな問題にならない、つまり、女性社員の可処分所得が多い総合商社などが、対面接客の必要性が低いこともあって、ユニフォーム廃止に踏み切りました。

バブル崩壊後のユニフォーム・コンセプトは、インベストメント・クロージング(インベストメント:投資効果がある、の意味)と言われ、虚飾を廃し、機能的で、物理的にも心理的にも長持ちするものが求められました。

2008年初頭から「100年に一度の大恐慌」と大騒ぎになったリーマン・ショックでは、発振源が米国経済の屋台骨を支える金融業だったこともあり、日本の大手都市銀行を含む大小金融機関が、順次オフィスウエアを廃止し、2010年には金融業のユニフォーム貸与率は50%台に下がりました。

企業イメージや信用を最も重要視する金融業でさえその有様だったので、他の産業も続々とオフィスウエア廃止に踏み切り、オフィスウエア業界は大打撃を受けました。

ちなみに三菱東京UFJ銀行は、2010年に制服を廃止しましたが、2016年には復活しています。

また、三井住友銀行は2013年に制服貸与を取りやめましたが、2018年時点では、復活し、以前よりも積極的な意味を与えられて、相談業務の行員はスーツ、ロビーで案内する行員は制服、事務行員は紺のエプロンを着用するなど、職種別に異なるウエアとなっています。

制服を取りやめた実績があるこの2行の制服復活は、制服が営業上、欠かせない物であることの証左となっています。

エコロジーとリサイクル

1997年に、地球温暖化対策として2酸化炭素ガスの排出削減を定めた京都議定書が発効し、グリーン購入法も定められ、サスティナビリティ(持続可能な経済発展と企業存続)がにわかにクローズアップされ、それまで一部の人にしか知られていなかったエコロジー概念が浸透しました。

ユニフォームを含む衣料の廃棄量が莫大であることが認知され、素材メーカー各社が相次いでリサイクルシステムを立ち上げ、やがて業界を巻き込んでいくことになりました。

しかし、実際にはエンドユーザーへの認知促進やマニフェスト交付、回収とリサイクルプラントへの輸送、リサイクル、リサイクル製品の販売など、負荷が多く、コスト増になるため、制度はあっても運用実績が目標をはるかに下回るところが多いようです。

唯一、営業ベースに乗っているのは廃棄PETボトルの再生ポリエステル繊維化で、今では、それを使った生地は、ごく普通に流通しています。

また、日本環境設計が提唱し、アパレルを巻き込んで展開している廃棄ペットボトル回収~衣服製造の一気通貫システムBRINGなどのような先進的な取り組みも事業採算が取れるところまで来ています。

O-157、鳥インフルエンザ、狂牛病、赤痢コレラ、ノロウィルスはユニフォーム業界の僥倖

表題に違和感を抱かれる方も多いでしょうが、結果で見れば、ユニフォーム業界にとって、新たなビジネスチャンスになったのが、抗菌防臭や各種制菌加工を施した繊維製品です。

繊維各社から、抗菌剤練り込みや後加工など対策素材が一斉に発売され、一挙に市場が拡大し、今では、エプロンから帽子、手袋、ウエアに至るまで、定番商品化しています。

2018年に改正された食品安全基準のHACCP( Hazard Analysis Critical Control Point:ハサップ、食品衛生法を基準とした食品の加工・製造における食品衛生管理方法)の厳密運用も、ユニフォーム業界に技術革新と新アイテムを生み出すきっかけになっています。

また、炭素繊維を織り込んだ制電性繊維も、時期を同じくして普及し、作業現場での塵芥付着軽減やまとわりつき軽減、防爆などに使われています。

こうして見てみると、バブル期に大きなウェイトを占めていた、トレンドや差別化、差異化などの選択基準はバブル崩壊で後退し、代わってユニフォームの本質とも言える機能性のウェイトが高まったことが良くわかります。

また企業のCSR意識の高まりとともに、エコロジー、グリーン購入、あるいはエシカル(倫理性重視の購買)など、メッセージ性を意識した選択も増えています。

ちなみに、企業のISO取得(国際標準化機構の認定取得)が、加速度的に増えたのもバブル崩壊後なので、危機が新たな商機を拓く、あるいは、危機が企業を鍛えると言った諫言は、これらの事実によっても確かめられたと言っても過言ではありません。

このようにグローバル基準に準拠して、自社の経営を磨く手法が普及し、最近事例としては、国連が定めたSDGs(Sustainable Development Goals、国連が定めた持続可能な開発目標の意味)に賛同し、ユニフォームで何ができるかを提唱する業界企業が増えつつあります。

大震災とスポーツインフルーエンス

スポーツウエアをカジュアル用途で着たり、アスリートウエア技術を仕事服に取り込む、あるいは仕事着をカジュアル用に着ることは、以前からありましたが、それがトレンドとして広く一般に知られるようになったきっかけは、西日本では平成7年(1995年)の阪神淡路大震災であり、全国に周知されたのは平成23年(2011年)の東日本大震災です。

着たきりを余儀なくされる中、いろいろな場面に対応でき、機能的でケアも簡単なニット素材をメインとするスポーツウエアは、重宝され、評価が上がり、仕事着向けに改良が進み、今日に至っています。

新しい店舗業態としては、ワークマンプラスのように、カジュアル用途向けにわざわざ仕事着から品揃えした商品を揃えたカジュアル衣料品店を業態開発した店も増えつつあり、令和時代にどのように発展していくのかが期待されます。

仕事着のギア(工具)化

地球温暖化で夏の気温が40度を超えるところも出る中、仕事での熱中症対策としてにわかに脚光が当たったのが空調服です。

左右にファンを設け、バッテリー駆動で服内部の空調を最適化する仕組みは、売り出された当初こそ大袈裟だと敬遠されたものの、その効果が評価され、爆発的なヒットとなりました。

そして、空調服のヒットにより、ウエアにギア(メカ機構)を装着することに違和感がなくなり、背負式ファン、また冷媒で冷やす方式など、様々なものが商品化されています。

さらには、通電性素材の普及とともに、パワーアシスト、加温、体調管理や位置情報機能など、様々な用途への応用が期待されます。

ファッショントレンドのインスピレーション源としてのユニフォーム

2018年、パリやミラノのファッションコレクションで、高視認素材や、ワークウエアディテールをインスピレーションにしたファッションデザインが発表されました。

それ以前にも、デザイナーがモチーフとしてワークウエアに着目することはありましたが、複数のデザイナーが明らかにトレンドになることを意識して取り上げるのは、今までなかった現象です。

ヨーロッパでは、中東からの難民が各国に流入し、幸いに流入先で職を得た人の多くが、もとはオフィスワークをしていた人も、ワークウエアを必要とする職に就いていること、もともと現場職の比率が高いなどのバックボーンがありますが、近年は、IT技術者も含め、エンジニア(専門技術者)の地位が向上し、逆に何の技術も持たない、ビジネススーツを着たホワイトカラー層のポジションが低下している中で、ワークウエアのステータスが上がったことが一番大きい原因ではないかと思います。

また、日本に限っては、ワークウエアのヘビーデューティ性能が高く、価格はスポーツアパレルのそれと比べると格段に安いこともあって、コスパ(コストパフォーマンス)の点でも、カジュアル用途で仕事着を着こなすことが粋でトレンディに見えている気がします。

直近では、2019年、5万円近い上代の空調メカを備えたカジュアルウエアが発売されるや完売した現象も起きていて、この現象は、仕事着業界の今までの努力の賜物であり、市場が広がるチャンスだと前向きにとらえたいものです。

最後に

熱意が市場を作る。

ニーズは発明の母と言われ、技術の進展が、それを後押しします。

しかし、その技術は、その時々の時代意識や人々の感覚にぴったりはまっていなければ、日の目を見ないかもしれません。

この稿で紹介してきたように、歴史を紐解けば、その時には予測すらできなかった事象が起こり、やがて、それに対応した新しい技術が生まれて来ました。

しかし、それだけでは、その商品が日の目を見ることはむずかしいかも知れません。

それに携わる業界人が、どの立場であれ、惚れ込んで、あれこれ創意工夫し、市場を作る気概を持ってこそ、人々のこころを動かし、市場が立ち上がるのだと思います。この拙文が、いくらかでも、業界の皆様のファイトにつながるなら、望外の幸せです。

日本ユニフォーム協議会 参与 佐野勝彦

(アイトス株式会社 Job Style&Gear Research室長)

*ユニフォーム年鑑 2019年度版より

「仕事服の沿革」全文は

ユニフォーム年鑑 2019年度版に掲載しています。